※掲載内容を最新情報にアップデートしました(2026/1/6)

ウクライナショックやトランプショックなど様々な不安要素の影響から、近年、安全資産である金の価格が急騰しています。新聞やテレビで目にする機会が増えたことで、「これを機に純金積立を始めたい」という方も多くいらっしゃるようです。

そこで今回は、純金積立をするのにおすすめ金融機関とその理由について、わかりやすく解説します。これから純金積立を始めようという方は、ぜひ参考にしてください。

目次

純金積立の金融機関3つの比較検討ポイント

純金積立でおすすめの金融機関ランキングを発表する前に、まずは金融機関の選び方について触れておきましょう。

純金積立で利用する金融機関は、①コストの安さ、②金の保管方法、③NISA活用の3つを比較検討することが大切です。ひとつずつ解説しましょう。

1.コストの安さを比較すべし

まずは各社のコストをチェックしましょう。純金積立にかかるコストは主に「年会費」「購入手数料」「スプレッド」の3種類あります。

「年会費」とは純金積立サービスを利用するための費用で、文字通り1年に1回発生します。金融機関によっては年会費がかからないところもあります。

「購入手数料」とは金を積立購入する際にかかる手数料で、「購入金額×◯%」という形で発生します。

「スプレッド」とは買値と売値の差額のことで、通常は「金1gあたり◯円」という形で設定されています。たとえばスプレッドが100円の場合、金1gあたりの買値が1万円なら売値は9,900円になります。つまり、あなたが購入した瞬間からマイナス100円のスタートになるので、この100円は実質1gあたりの購入にかかったコストになるわけです。

純金積立ができる金融機関は主に「貴金属・地金会社」「証券会社」「銀行」などですが、はたしてコストが安いのはどこでしょう? それぞれの主要会社のコストを比較します。

※表を横スクロールすると全体を確認できます

| 月5,000円積立の年間コスト | 年会費 | 購入手数料 | スプレッド(g) | |

|---|---|---|---|---|

| 楽天証券 | 1,458円 | 0円 | 1.65% | 78円 |

| マネックス証券 (NTTドコモグループ) |

1,656円 | 0円 | 1.65% | 111円 |

| SBI証券 | 1,890円 | 0円 | 1.65% | 150円 |

| KOYO証券 | 1,896円 | 1,500円 | 0.00% | 66円 |

| 住信SBIネット銀行 | 2,982円 | 0円 | 2.50% | 247円 |

| 三菱マテリアル | 4,222円 | 880円 | 月10,000円未満=3.10% 月10,000円以上=2.60% |

247円 |

| 田中貴金属 | 4,265円 | 1,100円 | 月3,000円~29,000円=2.80% 月30,000円~49,000円=2.20% 月50,000円以上=1.60% |

247円 |

※2026年1月6日時点(月5,000円積立の年間コストは金価格1g1万円で算出)

3種類のコストをバラバラに比較してもどこが安いかわかりにくいので、サンプルとして「月5,000円を積み立てた場合の年間コスト」も掲載しました。

ご覧の通り、コストが安いのは「証券会社」で、「貴金属・地金会社」に比べると半分で済むことがわかります。5年10年と積立続けることを考えると、さすがに無視できないコスト差でしょう。断然、安いところを選ぶべきです。

無駄な費用はできるだけ抑える、これが賢く資産を増やす大切なポイントです。

2.金の保管方法を比較すべし

次に、金の保管方法についてもチェックしておきましょう。

純金積立で購入した金は、売却もしくは金地金(ゴールドバー)として引き出すまで購入した金融機関で保管してもらうことになりますが、保管方法には「消費寄託」と「特定保管」の2種類あります。

消費寄託

消費寄託

預けている間の金の所有者が金融機関に移り、購入者はその返還請求権を持つという形式です。この場合、金融機関は預かっている金を運用できることになるので、その分だけ購入者のコスト負担が軽くなるという特徴があります。半面、金の所有者が金融機関に移るわけですから、万が一その金融機関が破綻した場合、預けている金が全量戻らない可能性があります。

特定保管

特定保管

預けている間も金の所有者は購入者の名義のまま保管されます。金融機関が保管中の金を運用することができないのでその分だけ購入者の負担コストが増える傾向がありますが、万が一預け先の金融機関が倒産した場合でも、預けている金は必ず全量返還されます。

つまり、万が一金融機関が破綻した場合を考えると、「特定保管」を選んだほうが安心というわけです。

先にあげた7社のうち「特定保管」してくれるのは、SBI証券、田中貴金属、三菱マテリアル(ただし別途保管料が必要)の3社となっています。

また、楽天証券は消費寄託ですが、預かっている金と同等の価値の現金を別途管理することで、万が一破綻した場合も全額返還してくれます。

| 金の保管方法 | |

|---|---|

| SBI証券 | ◯ |

| 田中貴金属 | ◯ |

| 楽天証券 | ◯ |

| KOYO証券 | △ |

| 住信SBIネット銀行 | △ |

| マネックス証券 (NTTドコモグループ) |

△ |

| 三菱マテリアル | △ |

※2026年1月6日時点

3.NISA活用のメリットも検討すべし

ここまで各社の純金積立サービスのスペックを比較してきました。最後に、投資で得た利益に税金がかからない「NISA」の活用も検討しましょう。

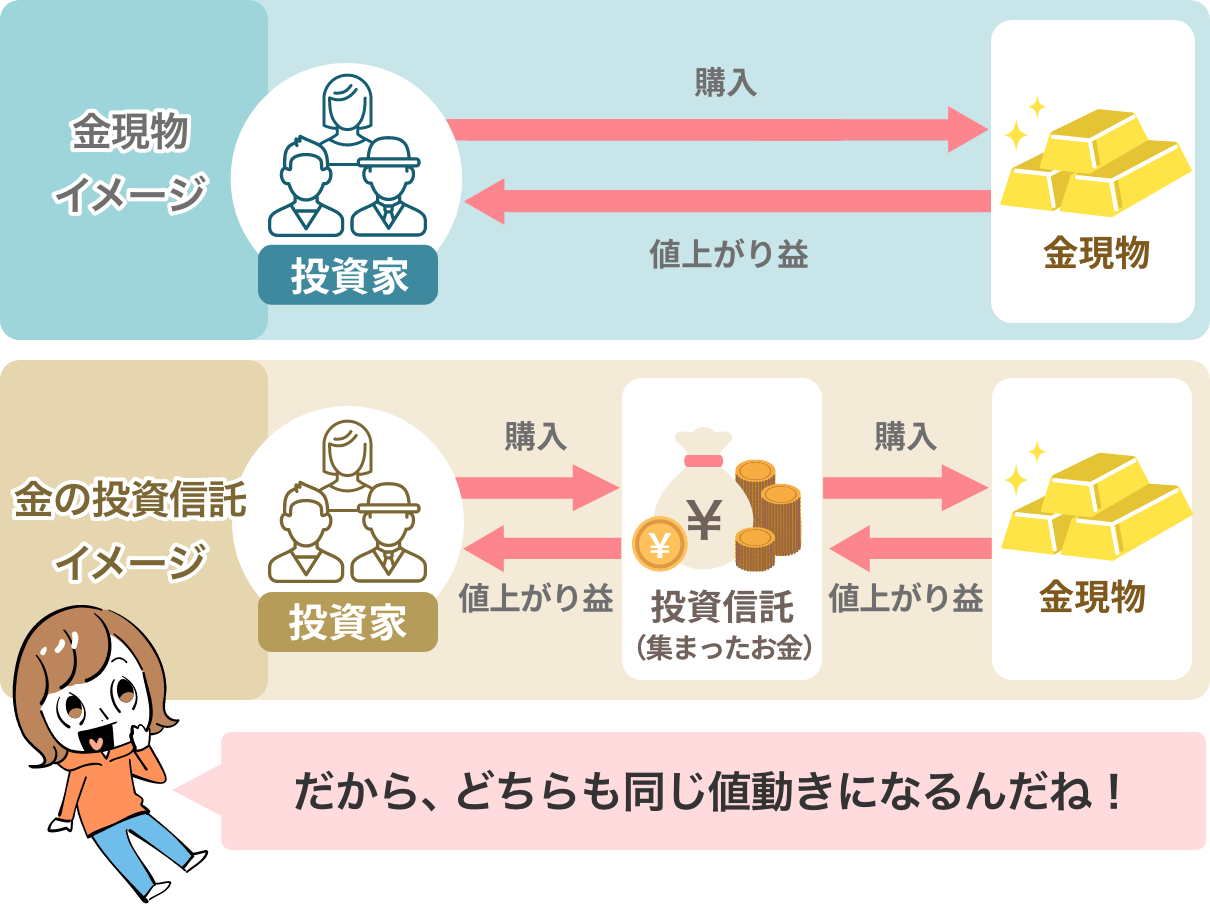

「NISAで金は買えないのでは?」と思われた方、正解です。たしかにNISA口座で現物の金を買うことはできません。ですが、金価格の値動きに連動する投資信託を買うことは可能なので、NISA口座でそれを購入すれば、実質的にNISAで金購入したことになります。

現物の金を買うわけではないので、金そのものを引き出すことは出来ません。しかし、「目的はあくまで値上がり益、現物引き出しは必要ない」という人なら、そもそも気にする必要はありません。むしろ積極的にNISAを活用して非課税メリットを享受したほうが、資産を増やしやすいでしょう。投資信託という商品の特性上、万が一金融機関が破綻しても購入者の資産が守られる点も大きなメリットです。

ちなみに、金価格に連動する投資信託のなかでも預かり残高トップクラスの「三菱UFJ純金ファンド(愛称:ファインゴールド)」は、多くの個人投資家から約8,000億円もの資金が託されています(2025年12月末時点)。「金は現物で持つもの」と思われがちですが、投資信託を活用した金投資も今やメジャーな方法です。

なお、先にあげた7社のうち、NISA口座で「三菱UFJ純金ファンド(愛称:ファインゴールド)」を購入できるのは、SBI証券、楽天証券、マネックス証券(NTTドコモグループ)の3社。なかでもNTTドコモの子会社であるマネックス証券は、積立金額の最大1.1%のdポイントがもらえてお得です(詳しくは後述します)。

| NISA活用 | |

|---|---|

| マネックス証券 (NTTドコモグループ) |

◎ |

| SBI証券 | ◯ |

| 楽天証券 | ◯ |

| KOYO証券 | × |

| 住信SBIネット銀行 | × |

| 田中貴金属 | × |

| 三菱マテリアル | × |

純金積立でおすすめの金融機関ランキング2026

ここからは、3つのポイントを比較検討してわかった「純金積立でおすすめの金融機関ランキング」を発表します。

各社の特徴も詳しくご紹介しますので、ぜひ参考にしてくださいね。

1位 楽天証券

※表を横スクロールすると全体を確認できます

| 月5,000円積立の年間コスト | 年会費 | 購入 手数料 |

スプレッド(g) | 金の保管方法 | NISA 活用 |

|

|---|---|---|---|---|---|---|

| 楽天証券 | 1,458円 | 0円 | 1.65% | 78円 | ◯ | ◯ |

〇 現物の純金積立ならコスパ最強!

楽天証券なら月5,000円の純金積立コストが最安水準です。しかも、楽天カードを使って積立できるので、積立金額の0.5%分の楽天ポイントが貯まるメリットまであります。現物の純金積立なら「コスパ最強」です。

〇 万が一のときも安心!

楽天証券はお客様から預かっている金と同等の価値の現金を別途管理してくれるので、万が一破綻した場合もお客様の資産は全額保全してくれます。大事なお金を守ってくれるのは大切なポイントです。

〇 楽天ポイントが貯まる・使える!

楽天証券では、各種取引で楽天ポイントが貯まる・使えるサービスを提供しています。ネット通販サイト「楽天市場」で貯めたポイントを使って、株や投資信託を買うことも可能です。日頃から楽天経済圏を利用している方には、超便利なネット証券でしょう。

2位 マネックス証券(NTTドコモグループ)

※表を横スクロールすると全体を確認できます

| 月5,000円積立の年間コスト | 年会費 | 購入 手数料 |

スプレッド(g) | 金の保管方法 | NISA 活用 |

|

|---|---|---|---|---|---|---|

| マネックス証券 (NTTドコモグループ) |

1,656円 | 0円 | 1.65% | 110円 | △ | ◎ |

〇 NISA活用の純金積立でおすすめ!

NISA口座で金価格連動の投資信託に積み立てる方法なら、マネックス証券がおすすめ。というのも、積立額の支払いに年会費無料の「dカード」を使うと、積立額の最大1.1%のdポイントがもらえるのです。1.1%もらえるのは月5万円の積立分まで※ですが、それでも他社と比べると十分お得な還元率になっています。また、貯まったdポイントで投資信託の購入もOKなので、お得にムダなく投資できますよ。

※月5万円超~7万円以下の積立分0.6%、7万円超~10万円以下の積立分0.2%

〇 おトクなキャンペーン実施中!

かんたんなクイズに答えてキャンペーンコードをGETした後、口座開設&dアカウント連携でdポイント1000pt、さらにNISA口座開設でもう1000ptプレゼント。あわせて2000ptもらえる絶好のチャンス!よりお得に始められるこの機会をぜひご利用ください。

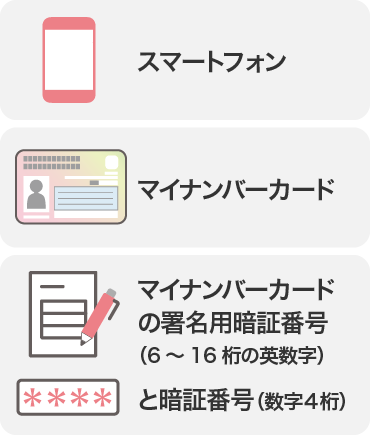

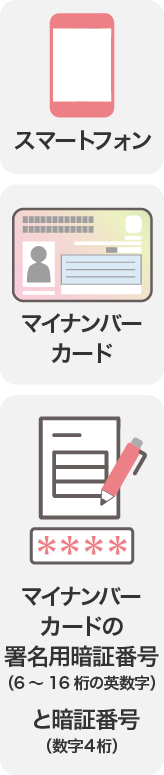

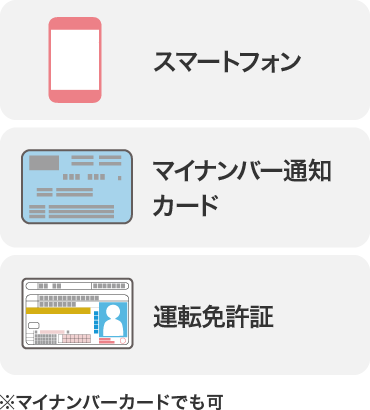

〇 口座開設方法は3パターンから選べて便利!

| 必要なもの | メリット | |

|---|---|---|

| ①郵送申込み | 特になし |

|

| ②オンライン申込み (アプリで本人確認) |

|

|

| ③オンライン申込み (Webで本人確認) |

|

|

マネックス証券は上記3パターンの口座開設方法を用意しています。自分の状況にあった方法が選べるのは嬉しいですね。いずれの方法もマネックス証券のサイトから申込みできます。

3位 SBI証券

※表を横スクロールすると全体を確認できます

| 月5,000円積立の年間コスト | 年会費 | 購入 手数料 |

スプレッド(g) | 金の保管方法 | NISA 活用 |

|

|---|---|---|---|---|---|---|

| SBI証券 | 1,890円 | 0円 | 1.65% | 115円 | ◯ | ◯ |

〇 コストが安い!

SBI証券も現物の純金積立コストは最安水準です。スプレッドこそ楽天証券やマネックス証券に劣りますが、それでも他社と比べてお得に純金積立ができる金融機関のひとつです。

〇 このコストで特定保管は神!

SBI証券はお客様から預かる金を「特定保管」で保管してくれます。したがって万が一、SBI証券が破綻した場合でも、お客様の金は全量返還してもらえます。ここまでの低コストで特定保管してくれるのは他にありません。

〇 多くの人に選ばれているネット証券

ネット証券最大手のSBI証券は、手数料の安さ、豊富な取扱商品、最高評価のサポート体制など、総合的に優れているネット証券です。そのため、国内株式個人取引シェアで業界ナンバーワン(2022年4年~2023年3月)に輝くなど、大変多くの人に選ばれています。

まとめ

ここまで純金積立でおすすめの金融機関について解説してきました。いま一度、ランキングを振り返ってみましょう。

※表を横スクロールすると全体を確認できます

| 月5,000円積立の年間コスト | 年会費 | 購入 手数料 |

スプレッド(g) | 金の保管方法 | NISA 活用 |

|

|---|---|---|---|---|---|---|

| 楽天証券 | 1,458円 | 0円 | 1.65% | 78円 | ◯ | ◯ |

| マネックス証券 (NTTドコモグループ) |

1,656円 | 0円 | 1.65% | 111円 | △ | ◎ |

| SBI証券 | 1,890円 | 0円 | 1.65% | 150円 | ◯ | ◯ |

※2026年1月6日時点

選定ポイントは、以下のとおりです。

- 1. コストの安さを比較すべし

- 2. 金の保管方法を比較すべし

- 3. NISA活用のメリットも検討すべし

最後になりますが、純金積立の金融機関は途中で変更することも可能です。ただし、すべて一からやり直すことになるので、どうしても手間がかかります。

スムーズな純金積立ライフを送るためにも、この記事を参考に、初めからあなたにピッタリの金融機関を選んでくださいね。

さっそく始めたい人に!

純金積立でおすすめの金融機関をご案内します

楽天証券

\現物派におすすめ/

- 最終的に金そのものを引き出したい人は現物の純金積立がおすすめ

- 楽天証券なら業界最安レベルのコストで月1000円から始められる!

- さらに楽天カードで積み立てれば積立額×0.5%の楽天ポイント還元

マネックス証券(NTTドコモグループ)

\NISA派におすすめ/

- NISAを使って非課税で純金積立したい人は金の投資信託がおすすめ

- ドコモグループのマネックス証券なら投信積立にdカードが使える

- dカードを使うと最大1.1%の還元!どこよりもお得に純金積立できる

SBI証券

\これがおすすめポイント/

- 現物の純金積立、NISAで金の投資信託に積立、どちらにも対応!

- 業界最安レベルのコストで月1000円から現物の純金積立ができる!

- 特定保管だから万が一の時も積み立てた純金が全量守られて安心!